ORGUE À TUYAUX LITURGIQUE, D'ÉGLISE

Découvrez l'Orgue à Tuyaux Liturgique d'Eglise. Description Fonctionnement, Histoire, Claviers, Pédalier, Buffet, Tuyaux, Sommier. Un orgue à tuyaux est un instrument de musique à vent qui produit des sons grâce à des ensembles de tuyaux accordés selon une gamme. L'orgue à tuyaux se joue avec un ou plusieurs claviers et souvent un pédalier. Les tuyaux peuvent être de différentes formes, matières et tailles, ce qui influe sur le timbre et la hauteur des sons. L'orgue à tuyaux est utilisé principalement dans la Musique Classique, religieuse ou baroque, mais aussi dans d'autres genres musicaux, comme dans le Jazz Spatial de Jean-Christian Michel.

ORGUE ET ORGUES - SOMMAIRE ORGUE D'ÉGLISE À TUYAUX - ORGUE À TUYAUX DÉFINITION - EXPOSÉ SUR L'ORGUE À TUYAUX - ORGUE À TUYAUX, ORGUE D'ÉGLISE OU LITURGIQUE - ORGUE À TUYAUX CARACTÉRISTIQUES - ORGUE À TUYAUX INSTRUMENT DE MUSIQUE - HISTOIRE DE L'ORGUE À TUYAUX - ORGUE À TUYAUX DESCRIPTION, MÉCANISME - MÉCANISME DE L'ORGUE À TUYAUX - CONSOLE & CLAVIERS - SOUFFLERIE - SOMMIER - TRANSMISSION - TUYAUX ET JEUX DE L'ORGUE - SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGUE À TUYAUX - JEUX DE L'ORGUE À TUYAUX : JEU D'ORGUE DÉFINITION - FLÛTES OU JEUX A BOUCHE, JEUX DE FONDS, JEUX D'ANCHES - REGISTRES ET REGISTRATION DE L'ORGUE À TUYAUX - ORGUES À TUYAUX CLASSIQUES ET ROMANTIQUES - ORGUE À TUYAUX CLASSIQUE - ORGUE À TUYAUX ROMANTIQUE - L'ORGUE À TUYAUX MODERNE ET CONTEMPORAIN : ORGUE À TUYAUX EN LIGNE - ORGUE À TUYAUX VIRTUEL - FACTEUR D'ORGUE - ORGUE ET ÉGLISE - CONCERT D'ORGUE - MUSIQUE D'ORGUE - MAITRES DE L'ORGUE - RÉPERTOIRE DE LA MUSIQUE D'ORGUE - J.-S. BACH ORGUE - ORGUE PARTITIONS - PARTITION GRATUITE D'ORGUE - POINT D'ORGUE - AMIS DE L'ORGUE - ENREGISTREMENT DE L'ORGUE À TUYAUX - ORGUE : MASCULIN OU FEMININ ? - ORGUE DE BARBARIE - ORGUE LITURGIQUE NUMÉRIQUE - JOUER DE L'ORGUE - QUATUOR AVEC ORGUE Exposé très complet sur l'orgue liturgique à tuyaux, instrument de musique à claviers, caractérisé par sa riche palette sonore. Le son multitimbral, soutenu et puissant est généré par de l'air sous pression injecté dans des tuyaux grâce à un mécanisme complexe. ORGUE À TUYAUX DÉFINITIONL'orgue d'église ou liturgique ou à tuyaux, est un instrument de musique à vent volumineux dont le son est produit par un ensemble de tuyaux sonores alimentés par une soufflerie. L'orgue à tuyaux peut se rattacher aux "bois" par le fait qu'il utilise un système de généreration sonore excitateur oscillateur (biseau pour les (flûtes et lamelles vibrantes pour les anches), combiné à un "tube résonateur" (tuyaux), qui amplifie les oscillations sonores. Les orgues amplifiées, orgue Hammond, orgue électronique et orgue numérique, qui font l'objet d'une documentation sur autre page, sont des instruments électro-acoustiques, électroniques ou numériques qui restituent des sons censés imiter ceux de l'orgue à tuyaux, au moyen de signaux électriques agissant sur des haut-parleurs. Les orgues à tuyaux ou amplifiées sont caractérisées par un son soutenu, multitimbral, puissant et riche. ORGUE A TUYAUX DESCRIPTION - CARACTÉRISTIQUESL'orgue se distingue des autres instruments de musique par sa taille imposante, mais aussi par sa capacité à prolonger le son aussi longtemps que le doigt reste appuyé sur une touche, à l'opposé du piano ou du clavecin dont le son s'estompe rapidement. L'orgue se différencie aussi par sa puissance et la multiplicité de ses timbres, caractères qui lui ont valu l'appellation de "roi des instruments". L'orgue est essentiellement composé d'une multitude de tuyaux groupés en jeux, résonnant sous la pression d'air (le vent) injecté par une soufflerie. Les tuyaux sont disposés sur un sommier, en façade, ou montre, ou pour la majorité d'entre eux, derrière le buffet (structure de menuiserie décorative et acoustique qui sert à cacher l'intérieur de l'orgue). L'injection d'air dans les tuyaux est contrôlée sur la console par un ou plusieurs claviers, des tirants de registres et un pédalier, par l'ntermédiaire d'un mécanisme de transmission. Chaque tuyau ne peut émettre qu'une seule note, ce qui explique leur nombre élevé. Les tuyaux sont assortis en jeux en fonction de leur timbre. ORGUE ÉTYMOLOGIE"Orgue" a pour étymologie le mot grec "organon" (organum en latin), signifiant instrument, en rapport avec son système mécanique relativement complexe. L'orgue à tuyaux est qualifié d'orgue d'église ou orgue liturgique, parce qu'associé à l'Église de longue date depuis le Moyen-Âge. ORGUE MASCULIN OU FEMININ ? - ORTHOGRAPHE DU MOT ORGUE Enfin, le mot "orgue" présente une singularité orthographique : Orgue est masculin au singulier et feminin au pluriel : un grand orgue, de grandes orgues. Souvenez vous d'amours délices et orgues !

ORIGINE DE L'ORGUE À TUYAUX - INVENTION DE L'HYDRAULE PAR CTESIBIOS - 300 AV. J.-C.

Avant l'orgue il n' y avait que le roseau et le souffle humain. L'homme avait inventé la flûte, et parallèlement une sorte d'instrument à anche primitif, la "magudi" indienne, ou l'aulos grecque qui furent les lointains ancêtres de la clarinette. Ces instruments venus de la nuit des temps ont préfiguré les deux grandes catégories de jeux d'orgue, les flûtes ou jeux "à bouche" et les "anches". DES TUYAUX ALIMENTÉS PAR DE L'AIR SOUS PRESSION L'origine de l'orgue remonte à environ 300 ans avant notre ère. C'est Ctesibios, ingénieur grec vivant en Alexandrie, qui le premier a l'idée de concevoir une machine à compression pour remplaer le souffle humain et faire sonner des instruments à vent : L'air sous pression généré par des pistons, est stoké dans une cloche immergée dans l'eau, pour alimenter des Aulos, ancêtres des "Anches d'orgue" : L'hydraule, ou orgue hydraulique vient de naître. Au début c'est un instrument tout petit. Mais cette machine connaît un succès foudroyant et progresse considérablement pour devenir un instrument imposant. ORGUE À TUYAUX PORTATIF À SOUFFLET UTILISÉ DANS LES JEUX DE CIRQUE Le nouvel instrument connaît un grand essor en Grèce et dans la Rome antique. Avec sa quinzaine de "tuyaux" en roseau de différentes longueurs et un système de tirettes en bois qui permet d'émettre la note, cet orgue portatif, très sonore, est utilisé dans les fêtes païennes et les jeux de cirque (N'oublions pas de le rappeler à ceux qui veulent absolument voir dans l'orgue un "instrument "sacré"). Le mécanisme rudimentaire de tirettes préfigure le futur clavier. Au VIIIème siècle, une soufflerie est adjointe à l'orgue : la machinerie encombrante et intransportable de l'hydraule est remplacée par un dispositif à soufflet, activé par le musicien lui-même. L'orgue est dorénavant un instrument entièrement à vent. Plus besoin d'eau pour le faire fonctionner. Vers l'an 750, époque du Grégorien, l'orgue se répand en occident dans les abbayes, églises et cathédrales. Un clavier remplace alors les tirettes, avec traction mécanique. L'organiste commence à jouer avec les deux mains, pendant qu'une tierce personne actionne les soufflets, d'abord à la main puis avec un appareillage de pédales. L'orgue fleurit dans les châteaux, salons et lieux de concerts de la noblesse et de la haute bourgeoisie. INVENTION DU CLAVIER D'ORGUE À TUYAUX

L'orgue est le premier instrument à clavier de l'histoire. Au début, nous avons vu que le clavier consistait petites lames de bois coulissantes, qui obturaient le trou par lequel arrivait l'air : il fallait chaque fois tirer et repousser la languette pour jouer ou faire taire la note ! L'idée de placer des ressorts de rappel (en roseau ou en métal) est également attribuée à Ctésibios. Il faut attendre le XIIIème siècle pour voir apparaître l'abrégé et le clavier à touches, qui évolue par une suite d'inventions musicales successives vers le clavier moderne actuel, passant progressivement de 2 à 5 octaves. Le clavier de l'orgue à tuyaux actuel comprend actuellement 61 notes couvrant jusqu'à 5 octaves. Les orgues les plus perfectionnées peuvent compter cinq claviers. ORGUE POSITIF, GRAND ORGUE ET GRANDES ORGUES Des tuyaux de formes et de dimensions différentes sont mis en place, plus volumineux, avec de nouvelles sonorités. Le "grand orgue" s'installe ainsi au fond de l'église. Le "petit orgue" de chœur, alors récupéré est placé au bord de la tribune sous l'appellation de "positif". C'est alors l'invention des "accouplements" entre les deux instruments, qui permet de jouer avec un seul clavier sur les deux orgues à la fois. Les "grandes orgues" viennent de naître. Aujourd'hui, un orgue peut comporter entre 1.000 et 30.000 tuyaux ! INVENTION DU PÉDALIER D'ORGUE À TUYAUX

CLAVIER POUR LES PIEDS Puis c'est la naissance du pédalier de l'orgue inventé cours du XIVe siècle. C'est un véritable clavier qui permet à l'organiste de jouer avec les pieds des somptueuses parties musicales dans le grave. Le pédalier comporte aujourd'hui 32 notes (depuis environ un siècle). L'orgue a conquis ainsi au cours des siècles une place de plus en plus prestigieuse, se perfectionnant toujours (soufflerie électrique au XXème siècle, transmissions pneumatiques ou électriques). Il s'impose de par sa majesté et sa puissance, comme l'instrument roi des églises et cathédrales. APPARITION DU BUFFET DE L'ORGUE À TUYAUX Le buffet de l'orgue apparaît, avec pour fonction ornementale de cacher, protéger les nombreux tuyaux intérieurs, le mécanisme de transmission et le sommier. Il joue également un rôle essentiel de "porte-voix" et de résonateur. Le buffet d'orgue possède souvent un rôle décoratif appréciable.

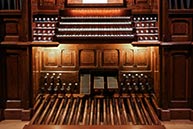

Les éléments qui composent le mécanisme de l'orgue nous permettront de comprendre et d'expliquer son fonctionnement. L'orgue à tuyaux comprend 5 éléments essentiels dont seule une partie apparaît immédiatement : le buffet, les tuyaux en "montre" et la console, avec ses claviers, ses tirants et son pédalier. Car derrière la superbe façade du buffet, est installé tout un arsenal gigantesque d'autres tuyaux reposant sur un sommier qui comporte en son sein un mécanisme complexe de transmission et une soufflerie. La console de l'orgue est le véritable poste central de commande de l’instrument. Toutes les fonctions y sont groupées. La console comprend principalement un ou plusieurs claviers, le pédalier, les "tirants de registres" et différentes charges comme les appels et les combinaisons, accouplements de claviers, tirasses d'accouplement de claviers au pédalier. À la console figure encore l'éventuelle pédale d'expression, sans oublier le banc, situé au dessus du pédalier, sur lequel s'assoit l'organiste. Installé à la console, le musicien peut jouer, après avoir "registré" un ou plusieurs jeux pour chaque clavier: Selon cette registration, un ou plusieurs tuyaux vont correspondre à chaque note du clavier. SOUFFLERIE DE L'ORGUE À TUYAUX La soufflerie de l'orgue a pour fonction de comprimer l'air et de l'emmagasiner dans des réservoirs, les soufflets. Les soufflets sont alimentés aujourd'hui par un compresseur électrique ou une turbine, qui s'est substituée à la soufflerie d'antan actionnée par des pédales. Puis le "vent" emmagasiné et compressé est acheminé vers le sommier par une tuyauterie assez compliquée, les canaux porte-vent.

Le sommier est une pièce maîtresse de l'orgue à tuyaux. Il est indispensable à son fonctionnement. Le sommier a la double fonction de soutenir les tuyaux et de gérer la distribution du vent. Le sommier de l'orgue à tuyaux se présente sous la forme d'une grande caisse étanche sur laquelle reposent les jeux en rangées parallèles. Il est le "plancher" de tous les tuyaux. Le sommier détient un rôle invisible capital dans le fonctionnement de l'instrument : il recèle le mécanisme de transmission et gère la distribution du vent au niveau de son "plafond" par les "registres", lattes percées qui permettent de sélectionner les jeux, et la "gravure", réseau complexe de canalisations qui distribue l’air comprimé aux différents tuyaux. Un orgue à tuyaux peut comprendre un ou plusieurs sommiers : celui du grand orgue, celui du récit, celui du positif... TRANSMISSION DE L'ORGUE À TUYAUX La transmission est le système qui transfère l'action des touches du (des) clavier au niveau des soupapes du sommier. La transmission est très souvent mécanique, mais elle peut être aussi pneumatique, électromagnétique ou encore électropneumatique. Beaucoup d'organistes préfèrent la transmission mécanique, dont le toucher est, certes un peu dur, mais plus précis. CORNEMENT DE L'ORGUE Il arrive que la transmission se coince sur une note, et on parle alors de cornement.

Les tuyaux de l'orgue liturgique sont des tubes de bois, cuivre, verre, ou en étain, voire PVC (Traité de Mahilon : le matériau n'est pas censé jouer sur le timbre d'un instrument à vent) : ils sont généralement disposés verticalement, apparaissent en façade (montre), mais peuvent se présenter horizontalement "en chamade". La taille des tuyaux s'échelonne du plus long (32 pieds, plus de 10 mètres), au plus court (1,6 pied). Plus le tuyau est long et plus le son est grave, et plus le tuyau est court, plus le son est aigu. La longueur du tube, exprimée en pied détermine la hauteur de la note émise. Les tuyaux de l'orgue à tuyaux fonctionnent comme des "bois" selon le principe du système excitateur et du tube résonateur. Le son résulte de la mise en oscillations d'un flux d’air, le "vent" à partir, selon le cas, d'un biseau (flûtes) ou de la vibration d'une anche battante (anches, telles que trompettes, clarinette, hautbois, cromorne, bombarde etc.). Un tuyau comprend une embouchure, un pied, une bouche, des ouïes, des lumières, un biseau, une lèvre, ou un noyau avec son anche en laiton, et un corps qui fait office de tube résonateur. Un tuyau bouché par une calotte à son extrémité supérieure, sonne à l'octave inférieure (bourdon). La majorité des tuyaux de l'orgue, tels la partie immergée d'un iceberg, sont invisibles, et occupent un volume important sur le sommier cachés derrière le buffet: on en recense de 500 à 8.000 selon les orgues ! Les tuyaux sont groupés en jeux. Ils se différencient, comme nous le verrons plus loin, en deux grandes catégories : les flûtes ou jeux à bouche, et les anches.

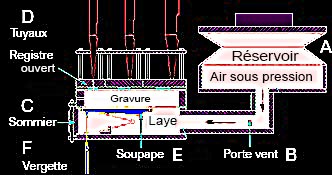

Une soufflerie électrique ou une turbine comprime de l'air qui sera

emmagasiné dans les "soufflets" ou "réservoirs" (A). Une tuyauterie, les canaux porte-vent (B) achemine le vent vers les sommiers (C) supportant les tuyaux (D).

Les soupapes (E) des sommiers, actionnées par des "vergettes", elles-mêmes commandées à distance par le clavier et le pédalier (G),

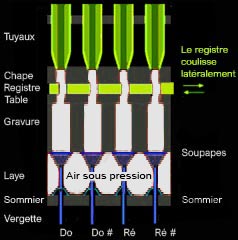

envoient le vent dans les tuyaux correspondants par l'intermédiaire de la "gravure". Les lattes percées de trous du "registre" permettent en coulissant de sélectionner un jeu. À la sollicitation des touches du clavier ou des registres, l'air comprimé stocké dans un "réservoir" est envoyé sélectivement grâce au système de transmission et au réseau de canaux vers les tuyaux sonores. : pour cela différents dispositifs vont entrer en jeu : SOUFFLERIE ET RÉSERVOIRS D'AIR DE L'ORGUE À TUYAUX Une soufflerie électrique ou une turbine comprime l'air dans un réservoir où le gaz compressé "le vent" est stocké. Un large resau de tuyauterie, nommée "canaux porte-vent" achemine cet air sous pression jusqu'au sommier. FONCTIONNEMENT DU SOMMIER DE L'ORGUE À TUYAUX Le sommier est le gestionnaire central de l’orgue à tuyaux : ce grand caisson rectangulaire hermétique dont la partie supérieure supporte l'ensemble des tuyaux sonores ordonnés en rang réguliers, va aussi gérer la distribution du vent. Le sommier achemine l’air sous pression aux tuyaux, en réponse à l'appel des touches des claviers et des registres sélectionnés. À l'intérieur, le sommier se divise en deux volumes superposés, et dont le supérieur est compartimenté en canaux : * Le container inférieur la "laye", un vaste espace sans cloisons, est alimenté en vent sous pression par les "canaux porte-vent" de la soufflerie. * Le compartiment supérieur, la "gravure" est compartimenté en un reseau complexe de canalisations, laissant ou non passer par des soupapes l'air libéré dans les tuyaux d'un registre sélectionné. Chaque tranche de la "gravure" communique avec la "laye" par l'intermédiaire d'une soupape. La "vergette", tringle étroite qui permet d'abaisser la soupape, traverse le sommier via une boursette étanche de cuir souple. Lorsque la touche du clavier s'enfonce, par l'ntermédiaire du système de transmission, la soupape s'ouvre, l'air sous pression pénètre dans la "gravure", et va s'engouffrer dans l’ensemble des tuyaux situés au dessus correspondant à la note sélectionnée.

REGISTRE DE L'ORGUE À TUYAUX - DÉFINITION En musique, le registre définit une certaine étendue de l'échelle musicale (Par exemple, la clarinette dispose des registres grave, médium, clairon, aigu etc.). En ce qui concerne l'orgue, registre a un sens bien particulier, spécifique à l'instrument : il désigne un dispositif du sommier, fait d'une latte percée de trous qui coulisse entre la table et la chape, et permet d'appeler un jeu. * À noter : le terme "registre" désigne aussi bien les "tirants de registres" de la console, que la latte forée du sommier. FONCTIONNEMENT DU REGISTRE DE L'ORGUE À TUYAUX La "table" du sommier, percée d'autant d'orifices que de tuyaux, recouvre la "gravure". Une latte coulissante, le "registre" percé de trous rigoureusement identiques à ceux de la table peut coulisser entre elle et la "chape" copie conforme de la table, et qui reçoit l'embouchure des tuyaux.En glissant, le registre, ouvre ou ferme l'arrivée d'air, ce qui permet la sélection du jeu (assortiment de tuyaux produisant le même timbre): Lorsque les trous sont en concordance, l'air peut circuler et le registre fera parler un groupe de tuyaux. Si on ne compte que deux grandes catégories de jeux d'orgue, flûtes et anches, les registres sont quant à eux au nombre de plus d'une centaine. L'ouverture des soupapes, commandée par les touches du clavier ou les marches du pédalier, va permettre l'injection d'air dans les tuyaux d'un jeu sélectionné et de faire retentir les sons, de jouer les notes. MÉCANISME DE TRANSMISSION DE L'ORGUE À TUYAUX La transmission comprend l’ensemble des pièces qui relient les touches des claviers aux soupapes. Elle a pour objet de transmettre aux soupapes du sommier le mouvement des touche appuyées par l’organiste. Ce mécanisme sophistiqué intègre un grand nombre de pièces, comme "l'abrégé" sorte de système d'aiguillage, des leviers, les équerres, les tringles, et les vergettes. Jadis tout ce dispositif était en bois et assez lourd. Aujourd'hui, grâce aux alliages légers, titane et composites, le 'toucher" est agréable et les orgues à transmission mécanique ne sont pas "durs" à jouer. Le mécanisme de transmission des registres actionnés depuis la console par des tirants de registre, font appel au même principe, mais fonctionnent cette fois-ci par "traction". Nous avons décrit ici la transmission mécanique, la plus répandue, la plus fiable et la plus prisée des organistes pour sa précision et la qualité de son "toucher", mais il a existé aussi des transmissions pneumatiques, totalement abandonnées aujourd'hui, des transmissions électromagnétiques qui ont l'avantage de pouvoir éloigner la console du sommier, des transmissions mixtes, mécaniques et électromagnétiques, et enfin électro-digitales. LES TUYAUX PARLENT OU SE TAISENT Les tuyaux de l'orgue fonctionnent comme des "bois", anches ou flûtes. Mais comme chaque tuyau ne peut émettre qu'une seule note, on comprend leur multiplicité sur le sommier. Les tuyaux "parlent" lorsque les trous de la table et des registres sont mis en face les un des autres, et que les soupapes correspondant aux notes sont ouvertes : l’air comprimé de la "gravure" traverse la table, le registre et la chape, et s'engouffre dans l'embouchure du tuyau. Lorsque le registre est poussé, au contraire il bloque le passage de l'air vers les éléments du jeu, et les tuyaux se taisent.

Un jeu d'orgue représente un assortiment de tuyaux produisant le même timbre et dont le nombre correspond à l'étendue du clavier. On divise les jeux de l'orgue à tuyau en deux grandes familles : les flûtes et les anches. Chaque jeu représente l’équivalent d’un véritable instrument de musique : les tuyaux d’un même jeu, ont le même type de forme, ce a qui déterminé leur timbre. Leurs dimensions sont harmonieusement proportionnées. Chaque clavier commande ses propres jeux . TIRANT DE JEU D'ORGUE DÉFINITION L’organiste sélectionne les jeux d'orgue qu’il désire dans sa registration grâce aux appels de jeux ou tirants de registres (un tirant par jeu). LES FLÛTES OU JEUX "A BOUCHE" - FONDS, MIXTURES ET JEUX DE MUTATION Les flûtes de l'orgue à tuyaux utilisent le principe de la flûte à bec. L'air envoyé à travers une fente du tuyau, "la lumière", va heurter le "biseau", une pièce de plomb qui fera sifflet. La colonne d'air générée dans le corps du tuyau va entrer en résonance, car le tuyau fait office de tube résonateur. Selon les lois de l'acoustique, mais nous le savons déjà, plus le tuyau sera long, plus la fréquence de vibration sera lente et plus le son émis sera grave.

Les flûtes ou jeux d'orgue à bouche, comprennent les jeux de fonds, les jeux de mutations et les mixtures. Les jeux d'orgue "à bouche" produisent des son doux et flûtés. Ce sont des jeux dont les tuyaux sont le plus souvent en bois de forme carrée, mais il en existe aussi en étain. JEUX DE FONDS DE L'ORGUE À TUYAUX Les jeux de fonds de l'orgue à tuyaux, se subdivisent en quatre grands groupes : * Les "flûtes de l'orgue à tuyaux à taille large" qui englobent flûtes et bourdons. * Les "principaux" de l'orgue à tuyaux dont la taille est moyenne, sont la base de l'édifice sonore de l'orgue, avec leurs "montres" (tuyaux en façade), prestants, doublettes... * Les "flûtes bouchées" de l'orgue à tuyaux - Ces flûtes sonnent une octave plus bas que les autres tuyaux du fait qu'elles sont bouchées. Elles comprennent les bourdons et les quintatons. * Les "Jeux à taille étroite" de l'orgue à tuyaux : ce sont les gambes et salicionals avec leur sons mordants, qui vont jusqu'à rappeler les timbres des instruments à cordes. Certains jeux à taille très étroite, dans l'orgue romantique, vont même jusqu'à imiter le violon. JEUX DE MIXTURES ET DE MUTATION DE L'ORGUE À TUYAUX Les jeux de mutations et mixtures de l'orgue à tuyaux sont des jeux d'hamoniques : en se combinant aux fondamentales de l'orgue, ils vont "éclairer" leurs timbres : quinte (ou nazard), tierce, larigot (super quinte), cornets, pleins jeux ... Le cornet fait "parler" simultanément cinq tuyaux exprimant chacune les cinq premières harmoniques naturelles. Ajouté au tutti des jeux d'anches, le cornet constitue le plein jeu. JEUX D'ANCHES DE L'ORGUE À TUYAUX Les jeux d'orgue dits à "anches" fonctionnent à la manière des instruments à anche, comme clarinette ou hautbois. L'air fait vibrer une anche métallique. Comme dans la clarinette, le tuyau sert de tube résonateur. Le timbre des anches est éclatant, riche en harmoniques et donne à l'orgue sa force et sa virilité. Ces jeux sont en étain et comprennent : trompettes, clairon, bombarde, chamades, cromorne, clarinette, hautbois, voix humaine, régale, chalumeau, etc. On dit du chalumeau qu'il est un "Jeu d’anche à corps raccourci", car le tuyau est court et se termine par une sorte de renflement. REGISTRATION DE L'ORGUE À TUYAUX On appelle registration la combinaison des jeux que l'organiste choisit pour interpréter une pièce d'orgue. L'organiste crée ainsi sa propre instrumentation en combinant ou alternant différents jeux tout au long du morceau. Il utilise pour cela les tirants de registre, les accouplements, etc. L'art de la registration consiste d'abord à découvrir l'instrument, puis à sélectionner et accoupler avec goût des jeux choisis, ce qui constitue une véritable orchestration. La registration est un ainsi art véritable, comparable à celui de l'instrumentation proposée par un chef d'orchestre, et il faut se souvenir que de très nombreux compositeurs étaient organistes. DIFFÉRENCE ENTRE JEU ET REGISTRE DE L'ORGUE À TUYAUX Si "jeu" et "registre" sont employés usuellement pour désigner les différents timbres de l'orgue, il y a cependant une différence : le jeu désigne timbre produit par un ensemble de tuyaux. Le registre définit l'ensemble du mécanisme qui permet d'appeler le jeu (tirant de registre de la console et latte percée de registre du sommier). D'où la confusion. HARMONISATION DE L'ORGUE À TUYAUX L'harmonisation de l'orgue consiste à mettre en consonance tous les tuyaux de l'instrument. C'est le travail musical du facteur d'orgue, qui, en modifiant imperceptiblement leur lumière, saura les faire "chanter" le plus harmonieusement possible dans toutes les combinaisons.

L'orgue à tuyaux s'est peu à peu imposé du moyen-âge jusqu'à aujourd'hui, traversant avec brio les périodes la renaissance, baroque, classique, romantique et moderne. Différentes écoles ont fait éclore cinq styles de musique dominants : L'orgue français avec Couperin, Clérembault, Louis Marchand, Nicolas de Grigny, Jacques Boyvin ; L'orgue allemand avec Swelinck, Bruhns, Walther, Buxtehude et Jean-Sébastien Bach ; L'orgue italien (clavier splité), avec Frescobaldi, Gabrielli ; L'orgue espagnol (trompettes en chamade) avec Cabanilles, Cabezón, Padre Soler, Correa de Arauxo, Sebastian de Aguilera, et l'orgue anglais avec Haendel, Purcell, Clarke, et Blow. L'orgue baroque, encore à transmission mécanique, évolue au XVIIe siècle et est parfaitement au point au XVIIIe : instruments à quatre claviers, positif systématique, pédalier de plus de deux octaves (ut à mi), avec flûtes de 8 et anches, mixtures, cymbale, tierces quintes ou nasards, et tuyaux qui descendent à 32 pieds. De nouveaux claviers vont être mis en place, désormais complets avec bourdons, cornets, pleins jeux, tierces, anches, voix humaine, hautbois et cromorne. L'époque baroque est avant tout celle de Jean-Sébasten Bach : ce grand compositeur et organiste apprend, auprès du facteur d'orgue J. Balthazar Held, à construire, expertiser et réparer des instruments. Il apporte de nombreux perfectionnements à l'orgue. Cette période baroque a illustré naturellement de grands facteurs, comme Cliquot et Silbermann. En Espagne apparaissent les tuyaux horizontaux "en chamade". L'orgueà tuyaux classique est l'orgue "à l'état pur", sans fioritures, avec des "vrais" jeux d'orgue : L'orgue classique s'accomplit dans la sobriété de ses flûtes limpides et chuchotantes, de ses anches rugueuses et mâles et de ses plein-jeux clairs et éclatants. La grande période de l'orgue classique s'étend du XIVe au XIXe siècle. Cette époque met en exergue l'expérience et la maîtrise de ses facteurs d'orgue, François-Henri Clicquot et André Silbermann. L'instrument est sans cesse amélioré dans le respect de la rigueur et de la tradition, qui veut qu'un orgue sonne avec puissance en faisant resplendir ses pleins jeux clairs et cristallins...

L'orgue romantique, par opposition à l'orgue classique, se veut un succédané de l'orchestre. Disparus, les plein-jeux éclatants, le son austère, rude et puissant des orgues baroques et classiques ! L'orgue romantique vise à atteindre une esthétique symphonique, bien en rapport avec les besoins de l'époque. L'orgue romantique est marqué par des facteurs comme Paul et Johannes Link en Allemagne, Joseph Merklin & Johann Nepomuk Khun, et la griffe du célèbre facteur d'orgues Aristide Cavaillé-Coll, qui édulcore avec talent, certes, mais sans doute un peu trop, la personnalité austère et brillante de l'orgue classique. Un grand mérite de la facture romantique cependant : toute la mécanique est largement améliorée et l'orgue est rendu plus fiable et plus maniable. Les améliorations de l'orgue du XIXe siècle sont principalement la boîte expressive, qui permet de réduire le volume sonore par un système de jalousies pivotantes autour de l'ensemble des tuyaux, les tuyaux harmoniques de double longueur, les tuyaux acoustiques de demi-longueur pour les anches. La soufflerie fournit désormais un vent abondant, régulier, à pression constante. Le levier pneumatique qui semble révolutionner la transmission va être abandonné. ORGUE À TUYAUX MODERNE CONTEMPORAIN

La révolution du XX esiècle, c'est l'électricité, suivie par celle du XXIe siècle, l'informatique. Toute la mécanique de l'orgue est transformée : les ventilateurs remplaçent les soufflets à pédales, la transmission bénéficie de systèmes électromagnétiques ou électropneumatiques, qui permettent désormais d'éloigner la console de l'instrument. Le XXe siècle marque par ailleurs un retour à l'authenticité : jeux de fond sobres et limpides, mixtures sans artifices divisées et scintillantes, et anches mâles, claires et précises. Par ailleurs on s'attache à garder la musique d'une époque liée à l'instrument correspondant. On préserve alors les instruments de chaque temps, on restaure ou reconstitue les orgues anciennes. Les facteurs d’orgue du XXe siècle continuent à innover que ce soit au niveau de la mécanique, du buffet ou de l'harmonisation. Les ressources de l’électronique et de l’informatique s'intègrent à la facture, multipliant les possibilités de registration et l’automatisation des commandes. Apparition de la transmission électro-digitale. La facture d’orgue du XXe siècle est marquée des noms de Athanase Dunand (orgue de l'abbaye de St Victor à Marseille), Edmond Alexandre Roethinger et de Victor Gonzalez qui apparaît aujourd'hui comme le plus important facteur français. ORGUE À TUYAUX DU XXIe SIÈCLE EN LIGNE L'informatique se mêle de plus en plus à l'évolution de l'orgue : des essais sont tentés pour permettre de jouer d'un véritable orgue à tuyaux à partir d'un clavier MIDI, connecté en ligne. L’organiste peut ainsi jouer à distance sur un authentique orgue d''église, équipé lui aussi d'un système MIDI : le son authentique de l'orgue à tuyaux, enregistré numériquement, est alors intégralement restitué sur le lieu du concert en temps réel, par le biais d'un système d'amplification (aie!). L'orgue à tuyaux virtuel combine claviers midi et ordinateur. Il restitue en temps réel (quelques millisecondes), des échantillons de sons stockés sur le disque dur d'un computer muni d'une mémoire vive suffisante. En faisant agir des claviers midi sur des banques de sons d'orgues numérisées (samplées), on parvient ainsi créer un orgue "virtuel" capable de donner l'illusion d'un authentique orgue d'église. Un constructeur d'orgues est appelé organier ou facteur d'orgues. Le facteur d'orgue est un artisan ou un fabriquant spécialisé dans la création, la restauration, l'harmonisaion et l'entretien d'orgues à tuyaux. La facture d'orgue, qui nécessite tant la maîtrise de techniques pluridisciplinaires, qu'un savoir mécanique, acoustique et musical poussé, est un métier que seul peu pratiquer un véritable artiste. En effet, l'élaboration physique déjà très complexe du mécanisme de l'orgue devra être complétée par un art véritable : celui de l'harmonisation des jeux. Dans cette discipline, le facteur d'orgue agit pour rendre lumineux et homogène le timbre d'un jeu sur toute l'étendue du clavier, l'harmonie des jeux entre eux. La facture d'orgue contemporaine doit exprimer sa capacité créatrice en utilisant les nouvelles technologies informatiques et autres dans le respect de la tradition. Il faut remarquer qu'avec le développement de l'orgue numérique, tout un secteur de "facture électronique" et d'harmonisation informatique est en voie rapide de développement. GRANDS FACTEURS D'ORGUE À TUYAUX L'histoire de l'orgue nous a laissé les noms de quelques grands facteurs d'orgue, souvent issus de longues lignées familiales d'organiers, tels les Silbermann, Schintger, Thierry, Jean de Joyeuse, Isnard, Dallery, Dom Bedos de Celles qui rédigea le premier traité sur la facture d'orgue, "L'Art du Facteur d'orgues", Clicquot, Cavaillé-Coll, Merklin & Kuhn, Link, ou encore Roethinger, Valdebenito et Gonzalez. LE QUATUOR AVEC ORGUE DE JEAN-CHRISTIAN MICHEL

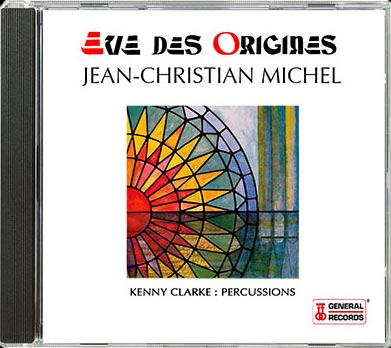

Un jour, j'ai ressenti le besoin d'allier ma culture de musique classique, avec celle de la musique de Jazz. Associer Jazz et musique sacrée répondait à un besoin profond. J'ai associé à la sonorité éclatante de la clarinette, la majesté, la puissance et la diversité de jeux des grandes orgues. L'orgue assurait le soutien d'un véritable orchestre, avec ses couleurs et ses lumières colorées propres. Contrebasse et percussions (et quelles percussions... celles de Kenny Clarke !) impulsaient leur pouls en un rythme audacieux et plein de vie. Alors merveilleusement soutenue dans cet océan d'harmonie, la clarinette pouvait s'exprimer librement, tel le jeu d'orgue du même nom, mais cette fois comme un timbre vivant, palpitant, avec toutes les nuances et l'expressivité que peut faire passer le souffle humain !

C'est ainsi qu'est né mon premier "Quatuor avec orgue" avec Monique THUS, si brillante musicienne à l'orgue, et notre vieil ami Kenny Clarke avec qui nous avons joué et enregistré pendant plus de 10 ans. ORGUE NUMÉRIQUE ET SYNTHÉTISEURS "Le temps s'est écoulé... J'ai voulu par la suite réaliser des orchestrations plus riches, plus savantes et plus complexes. J'ai découvert les possibilités de l'ordinateur, des synthétiseurs, avec leur si évidente justesse, leur merveilleuse commodité d'emploi et leur infinie diversité de timbres". "J'ai passé des années à inventer et à créer des sons, clairs, multidimensionnels, transparents. J'ai réalisé ainsi mon propre orgue liturgique numérique. Un nouvel univers créatif sonore s'ouvrait à moi". Jean-Christian Michel

Vu la richesse de ses jeux, ses fantastiques possibilités de registration, le fait qu'il possède aussi un pédalier, avec la possibilité de jouer une ligne supplémentaire, l'orgue est un instrument prédestiné à la composition et l'orchestration. C'est pourquoi d'éminents organistes se sont vite révélés de grands compositeurs. Les noms prestigieux de François Couperin, Louis-Nicolas Clérambault, Nicolas de Grigny, Girolamo Frescobaldi, Antonio Padre Soler, Georg Friedrich Haendel, organiste de westminster, Henry Purcell, Dietrich Buxtehude, Johann Pachelbel, Jean-Sébastien Bach, organiste de la Thomaskirche de Leipzig, César Franck, Gabriel Fauré, Camille Saint Saens, Louis Vierne, Charles-Marie Widor, Jehan Alain, Maurice Duruflé, Olivier Messiaen sont associés à la musique d'orgue et ont jalonné la belle histoire de l'instrument jusqu'à aujourd'hui. Bien entendu Jean-Sébastien Bach tient une place à part. Jean-Sébastien Bach est le maître incontesté de l'orgue. Alors qu'il vient d'épouser sa cousine Maria Barbara le 17 octobre 1707 à Dornheim près d'Arnstadt, Jean-Sébastien Bach prend en charge toute la musique de l'église. Déjà expert de l'orgue, il propose toute une série d'améliorations et d'ajustements à apporter à l'instrument de son église. Virtuose remarquable de l'instrument, formé par le facteur d'orgue J. Balthazar Held, à réparer, mais aussi construire, et expertiser l'instrument. Non satisfait d'en jouer à la perfection, Jean-Sébastien Bach assimile totalement la facture de l'instrument, et tout au long de sa vie, il sera appelé à expertiser des orgues. Alors J.-S. Bach oblige la technique à évoluer, contribuant ainsi à l'optimisation de l'orgue baroque. C'est en effet au XVIIIème siècle que la facture d'orgue à transmission mécanique atteint son apogée avec Silberman, et J.-S. Bach va sans cesse adapter l'instrument à son exigence de virtuose et de Maître en proposant de nouveaux claviers ou l'ajout d'un carillon à pédale. Jean-Sébastien Bach écrivit en quarante années d'innombrables et sublimes pages pour orgue : préludes, fantaisies ou toccatas et fugues, concertos, sonates, chorals passacailles... Génie incontesté de toute la musique, le Kapelmeister a su donner à chaque forme de composition une perfection sans égale.

La musique d'orgue est une musique spécialement composée, pour être interprétée, comme son nom l'indique, à l'orgue. Le répertoire de la musique d'orgue est celui de grands musiciens qui ont écrit des œuvres destinées à cet instrument. Il faut noter tout de suite, qu'improviser fait partie de la culture des organistes, et qu'improvisation et composition sont deux arts très proches : c'est pourquoi les compositeurs de musique d'orgue sont la plupart du temps des organistes. Parmi eux on relève particulièrement les noms de Titelouse, Frescobaldi, Couperin, Lebègue, Buxtehude, Pachelbel, Grigny, Clérembault, Bach, Haendel, Mendelssohn, Liszt, Franck, Brahms, Saint-Saens, Widor, Tournemire, Vierne, Dupré, Duruflé, Messiaen, Langlais, Litaize, Alain, Guillou, Michel...

PARTITIONS DES MAÎTRES DE L'ORGUE ET DE COMPOSITEURS MODERNES La littérature d'orgue en France a connu le plus souvent un objet liturgique : la messe est codifiée par les autorités de l'Église. Les suites pour orgue présentent des préludes, duos, trios, dialogues, récits, fugues. Nous vous recommandons comme partitions de musique pour orgue, en priorité celles des maîtres de l'orgue. Les œuvres pour orgue de Jean-Sébastien BACH sont bien entendu à privilégier, car elles son l'Alpha et l'Oméga (Chorals de l'Orgelbüchlein, préludes, fantaisies, sonates, toccatas et fugues, concertos, passacailles... !) Mais il y a aussi Nicolas Lebègue (1631-1702), Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749), Léon Boëllmann (1862-1897) ; Plus près de nous, des œuvres de Louis Vierne (1870-1937), Maurice Duruflé (1902-1986), Jehan Alain (1911-1940), Jean Langlais (1907-1991), Jean Guillou, (1930 -2019), Jean-Christian Michel (1938-... ). PARTITIONS D'ORGUE ET CLARINETTE, ORGUE ET TROMPETTE

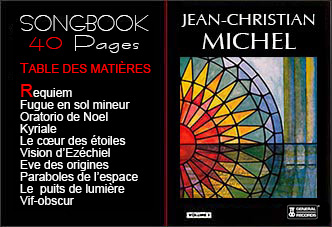

Jean-Christian Michel est considéré comme l'un des compositeurs les plus innovants du XXème siècle, avec sa fusion du jazz et de la la musique sacrée traditionnelle, et ses œuvres originales pour orgue et instruments à vent. Il a beaucoup travaillé sur des rythmes nouveaux et sur le mariage des timbres, en particulier l'alliage sonore orgue et clarinette. Jean-Christian Michel a par ailleurs enrichi le répertoire d’orgue à travers ses remarquables transcriptions de Jean-Sébastien Bach. C'est d'abord une musique tout particulièrement adapté à l'interprétation en duo, pour orgue et trompette, orgue et flûte, orgue et clarinette par exemple. Les partitions de Jean-Christian Michel sont aussi destinées au concert d'orgue, avec cette écriture moderne et stimulante que les organistes apprécieront. En effet il y a relativement peu d'écrits musicaux aussi saisissants, significatifs et dynamiques dans toute la littérature de musique d'orgue. Les thèmes frappent par la netteté et la force des mélodies, le raffinement des harmonies, l'originalité de l’architecture, la modernité de la pulsation. Ce superbe livret de partitions est disponibles à la page : [ PARTITIONS DE CLARINETTE ]. Le Song-book est un recueil de partitions pour orgue ou piano écrites en Ut. Une transcription pour clarinette, trompette ou autres instruments en sib est jointe dans un livret séparé. Dans ce volume, la partie d'orgue a été "contractée" en partie de piano, le plus fidèlement possible sans devenir d'une difficulté insurmontable. PARTITION GRATUITE D'ORGUE Nombreuses sont les partitions gratuites d'orgue que vous trouverez sur Internet. Elles sont souvent d'excellente qualité et il suffit d'utiliser le bon moteur de recherche (Google, Bing, Yahoo, Aol, etc.) en saisissant simplement auteur et titre de l'œuvre. Méfiez vous cependant des sites qui proposent des partitions gratuites et qui vous piègent en renvoyant à des marchands de partitions payantes ! Faute de trouver votre partition d'orgue gratuite sur Internet, il faudra vous résigner à la commander dans un magasin de musique. PARTITION GRATUITE D'ORGUE EN FICHIER MIDI Vous pouvez aussi écouter ou télécharger des partitions et fichiers MIDI d'orgue et clarinette gratuits à la page : [ FICHIERS MIDI DE CLARINETTE ]. Voir dans "notation musicale" la définition de la partition.

L'ORGUE EST-IL UN INSTRUMENT SACRÉ ? L'orgue est étroitement associé à l'histoire de l'église depuis le VIIe siècle. Aujourd'hui, rares sont les édifices religieux qui ne possèdent pas leur orgue. De ce fait, un caractère sacré s'est attaché à lui, et pour la plupart des gens, l’orgue est un instrument de musique d’église. En réalité il n'y a pas lieu de diviniser l'orgue "liturgique" au prétexte qu'il ait été adopté par l'Église vers le XIème ou XIIème siècle : car l'orgue n'est qu'un instrument de musique, mais à part entière, somptueux, mais pas sacré ! En remontant l'histoire, on se souviendra que l'hydraule inventé par Ctésibios, servait pour les jeux du cirque. Puis, instrument d’apparat seigneurs au Moyen Age et à la Renaissance, il apparaîtra par la suite dans les salons, théâtres, opéras, salles de concerts, voire dans les cinémas au XXème siècle. Dans la Musique Classique chrétienne, toute pièce musicale écrite pour orgue est géneralement considérée comme de la musique sacrée, ce qui est souvent le cas, mais pas forcément obligatoire. Dans l'église, l'orgue de chœur, (orgue à tuyaux, petit positif, orgue électronique, orgue numérique), ou le grand orgue de tribune, sont installés dans le but premier de permettre à l'organiste d'accompagner les offices religieux : le musicien titulaire de l'orgue d'église est engagé pour l'accompagnement musical de la messe. Cependant, il se trouve que l'organiste fasse preuve d'un réel talent de musicien et dès lors, l'orgue d'église peu se voir distrait de sa fonction principale d'accompagnement liturgique. L'organiste va l'utiliser pour donner des concerts d'orgue. L'orgue d'une église est souvent entretenu ou mis en valeur par des associations paroissiales, tels "les Amis de l'Orgue" : ces bénévoles dévoués organisent alors des manifestations artistiques, concerts d'orgue, voire des manifestations qui dépassent largement le cadre du récital d'orgue : concerts de musique sacrée, concerts de Musique Classique ou autre, qui donnent vie à l'activité culturelle de la paroisse, voire de la ville. ACCOMPAGNEMENT LITURGIQUE À L'ORGUE L'accompagnement liturgique se faisait à l'origine avec un petit orgue de chœur, nommé positif. Aujourd'hui, cette harmonisation est réalisée avec l'orgue de chœur, quand il existe encore, aussi bien qu'avec l'orgue de tribune. À noter que la transmission électrique permet aujourd'hui d'installer la console dans le chœur, même si l'orgue est situé à la tribune. L'orgue à tuyaux est souvent remplacé dans les petites églises par un harmonium, un orgue électronique ou numérique. CONCERT ET RÉCITAL D'ORGUEL'orgue de tribune est généralement installé dans le fond de la nef de l'église. La tribune est l'emplacement idéal sur le plan acoustique pour donner un concert d'orgue : l'organiste de l'église ou celui qui est invité donne ainsi ce qu'on appelle un "concert d'orgue", un "récital d'orgue". Le concert d'orgue est un délice musical qui communique à l'auditoire le mystérieux envoûtement des résonances profondes de l'instrument. Le concert d'orgue en église ou en cathédrale est désormais devenu une tradition. C'est toujours ou presque un concert de Musique Classique du répertoire d'orgue, mais les années 70 ont connu l'avènement de concerts de crossover Jazz-Classique avec Jean-Christian Michel, donnés avec un succès considérable. L'orgue par ailleurs, fait partie des instruments d'orchestre. Nombre de compositeurs l'utilisent dans leur instrumentation. Vu la taille de l'instrument, un concert avec orgue pose toujours quelque problème : lorsque le concert est donné dans une église, l'orchestre peut utiliser l'orgue de tribune... avec les inconvénients que cela comporte, même si la console se trouve dans le chœur : Le délai que demande le son émis par l'orgue pour parvenir aux oreilles des musiciens, implique une synchronisation : une transmission par casque peut s'avérer nécessaire. Pour cette raison les interprètes préfèrent alors employer l'orgue de chœur s'il y en a un, ou un petit positif portatif. Et à défaut, un orgue liturgique numérique.

L'Orgue de Barbarie est un instrument de musique à vent, qu'il faut rattacher à la catégorie des orgues à tuyaux, puisqu'il comporte des tuyaux et des jeux. Mais l'orgue de barbarie ne permet pas d'en jouer, puisqu'il n'a pas de clavier ! La "partition" est lue automatiquement par un système mécanique de broches (picots), de cartes perforées, ou de support informatique. L'orgue de Barbarie fait l'objet d'une page que nous vous invitons à consulter. [ ORGUE BARBARIE ]

L'orgue liturgique numérique ou digital est un instrument électronique qui reproduit le son de l'orgue à tuyaux, grâce à un système de gestion du son amplifié basé sur l'informatique : le son généré n'est pas synthétisé comme dans l'orgue électronique, ou imité, comme dans l'orgue Hammond. C'est un authentique son de tuyau d'orgue qui est enregistré numériquement, ordonnancé sur des claviers et un pédalier, et restitué avec un système d'amplification. Lire la page de description et fonctionnement de l'orgue liturgique digital. [ ORGUE LITURGIQUE NUMÉRIQUE ] Pour jouer de l’orgue, il est préférable d'avoir acquis auparavant un bon niveau en solfège et au piano. Un pianiste possède déjà l'expérience du clavier, il est habitué à aborder tous les répertoires. Tout particulièrement pour cet instrument complexe qu'est l'orgue à tuyaux, il est indispensable de prendre des cours : en école de musique ou mieux évidemment au conservatoire. Vous pouvez aussi choisir un professeur particulier d'orgue, un élève en cours supérieur de conservatoire, ou un maître reconnu... Vous pouvez naturellement vous initier avec des leçons de musique en ligne, mais là, vous serez vite dépassé, et ces cours ne peuvent être qu'un complément à un enseignement suivi. L'orgue est beaucoup plus ardu à apprendre que le piano, en ce sens qu'il faut jouer une troisième ligne au pédalier. Outre la difficulté d'intégrer à l'interprétation cette écriture supplémentaire de la partition, et de coordonner mains et pieds, il y a toute une technique spécifique du jeu du pédalier : garder talons et genoux rapprochés autant que possible, avec de surcroît tout un apprentissage de "pointe-talon" que seul un professeur saura vous enseigner. La maîtrise du clavier fait appel à une technique particulière du travail des doigts. Naturellement à ce niveau, l'orgue électronique ou même l'orgue liturgique digital ne vous sera d'aucun secours ! Et puis, viendra le choix des jeux, avec l'utilisation des tirants de registres et autres sélections ou accouplements, sans compter l'art registration... Alors, bon courage à ceux qui veulent opter pour les cours d'orgue en ligne ! Les associations d'Amis de l'Orgue sont des bénévoles passionnés de l'orgue. Ils se donnent pour but de mettre en valeur le roi des instrument de leur église, de promouvoir la musique d'orgue, ainsi que les artistes qui s'y consacrent. C'est ainsi que bien souvent, les Amis de l'Orgue se chargent totalement de l'animation musicale de leur église ou cathédrale. Étant donné l'état souvent désolant des orgues en France, les Amis de l'Orgue se vouent alors à la tâche difficile et généreuse de restaurer l'orgue de leur paroisse. Pour récolter quelques fonds, ces associations organisent des manifestations artistiques de qualité, récitals, concerts et festivals de musique sacrée, dont le "concert d'orgue" est bien entendu souvent la pièce maîtresse. La Fédération Francophone des Amis de l'Orgue (FFAO) est l'association internationale qui a pour objet de "fédérer les associations d'amis de l'orgue à tuyaux dans le monde". POINT D' ORGUE - DÉFINITION DU POINT D'ORGUE Le

point d'orgue dont vous entendez parler souvent a un vague rapport

avec l'orgue. Ce terme musical exprime un temps d'arrêt

qui suspend la mesure, permettant ainsi la prolongation de la

durée d'une note ou d'un silence : le terme de point

d'orgue se réfère certainement au fait qu'une

note d'orgue peut être maintenue aussi longtemps que le

doigt reste appuyé sur la touche... Le point d'orgue

est codifié par le signe [ ENREGISTREMENT DE L'ORGUE À TUYAUX La prise de son de l'orgue à tuyaux est difficile. Mais avec une console portative, un enregistreur numérique et un bon microphone stéréo, il est possible de réaliser un superbe enregistrement. Le but est de capter tous les harmoniques de l'instrument et de trouver le point d'équilibre parfait entre les volumes sonores des différents registres. Pour ce qui concerne les techniques de prise de son et d'enregistrement professionnels, nous vous conseillons de vous reporter à notre page STUDIO D'ENREGISTREMENT MUSIQUE, afin d'acquérir les bases indispensables, et de bénéficier des acquis de toutes les récentes technologies. Voir [ PRISE DE SON DE L'ORGUE ] INITIATION À L'ORGUE DE JEAN-CHRISTIAN MICHEL On ne peut pas aimer la musique sans aimer viscéralement les sons. Les sons sont le matériau immatériel avec lequel s'édifie la musique. Les sons m'ont toujours fasciné. Un simple accord de piano, lorsque l'accordeur venait à la maison suffisait pour m'émerveiller... Enfant, j'ai rencontré la Musique dans la pénombre multicolore des églises, où j'allais m'enivrer d'harmonies bleues chaque fois que je le pouvais. La Musique a vite envahi et transformé ma vie. Des odeurs de cire et d'encens surgissent du passé. Je revois le grand orgue, là-haut, trônant majestueusement à la tribune. Ses tuttis éclatants, ses souffles flûtés ou chuchotants, ses volumes profonds m'envoûtaient. Son apparente et mystérieuse inaccessibilité m'impressionnait. En même temps, je mourais d'envie d'en savoir plus : Un jour, prenant mon courage à deux mains, je montais l'escalier rejoindre l'organiste... Ainsi, c'est lui qui a guidé mes premiers gestes musicaux et mis mes doigts sur le clavier. Il jouait de la musique, ce qui était pour moi l'expression de l'intelligence suprême... Mais je brûlais d'apprendre et il le savait aussi... Plus tard, j'ai suivi l'enseignement de la clarinette au conservatoire. Puis ce fut la découverte de la musique de Jazz dans ma prime adolescence : J'ai tout de suite aimé aussi cette écriture et cette culture mythique. Je l'ai étudiée et jouée passionnément parallèlement à la Musique Classique. Voir [ INITIATION À L'ORGUE ]

|